読みもの

ヒートブリッジ対策と「買えるパッシブハウス」の発明

「買えるパッシブハウス」ってどういうこと?

タナカホームの特許工法「MeTAS」。そのキャッチコピーとして掲げている「買えるパッシブハウス」という言葉には、さまざまな想いと技術が込められています。

そもそも日本の住宅性能の基準に対して、圧倒的に高く厳しい認定基準をクリアしなければならないパッシブハウス。従来、ドイツのパッシブハウス認定を受けるには、とてつもないコストがかかると考えられていました。実際、日本では先進的な建築家による実験的な作品や、富裕層の別荘、豪邸など「特別な建物」に留まっており、一般的な住宅への普及は進んでいませんでした。つまり、パッシブハウスは普通には買えなかったんです。

なぜ、パッシブハウスは普通に買えないのか?

その答えは、断熱にかかるコストと手間に尽きます。単純に考えて、既存の方法でパッシブハウス認定を受けようとすると、とんでもない量の断熱材が必要になるんです。同時に、わずかな隙間も許されないため、断熱材の施工技術にも高い精度が必要とされます。それ故、材料費もかさみ、施工できる職人さんも限られてしまう。これでは現実的に、多くの人が買えるパッシブハウスの実現は不可能です。この時点で、真っ当な工務店なら「こんなの無理!誰も買わない!」と、断念してしまいます。

でも、宮崎には真っ当じゃない工務店がありました。そう、それが私たちタナカホームです。

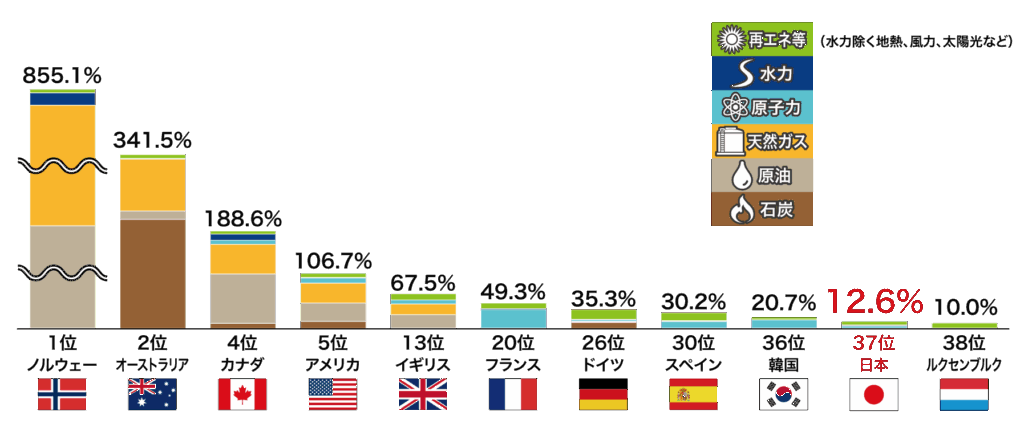

「日本は世界的に見てもエネルギー自給率が低い。限られた資源の使い方を考えても、日々の暮らしにかかる負担を考えても、パッシブハウスはこれからの日本で、確実に必要とされる!」

そんな強い想いが私たちを突き動かしていました。

出典:IEA「World Energy Balances 2023」の2022年推計値、日本のみ資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2022年度確報値。※表内の順位はOECD38カ国中の順位 資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2024/02.html)

試行錯誤の末に辿り着いた独自のヒートブリッジ(熱橋)対策

ここからようやく今回の本題「ヒートブリッジ(熱橋)対策」の話に入っていきます。ヒートブリッジとは、簡単に言うと「熱の逃げ道」のこと。パッシブハウス認定において特に厳しくチェックされるポイントで、具体的には鉄骨やコンクリートなどの熱伝導率が高い建材=断熱材の切れ目になる部分を指しています。このヒートブリッジをどう処理するか?が、「買えるパッシブハウス」を実現するために超えなければならない大きな壁となりました。

当初、私たちは「熱の逃げ道を壁の内側から分厚い断熱材で塞いでしまえばいい」と考えました。しかし、前述した通り、コスト面でも施工性でも現実的な仕様にはなりませんでした。特に悩ましかったのは気密シートの施工において目張りの精度がシビアすぎて熟練の職人さんしか施工できないという問題。

「性能が技能に左右されてしまっては買えるパッシブハウスにはならない……」と頭を抱える日々の中でようやく見つけたのがアメリカで使われていた「透湿気密防水塗膜」。塗るだけで防水性能と気密性能を担保しながら 、湿気は通すという塗料でした。アウトドア用の服や靴に使われているゴアテックスのような機能を発揮する感じです。

あくまで一般論ですが、アメリカの大工さんは仕事が雑な人が多いと言われています。それでも、しっかりと気密性が出せるというデータがあったのも魅力的でした。実際、試しに使ってみたところ効果はてきめん。この塗料のおかげで、室内側に分厚い断熱材を貼る必要がなくなり、家全体を外側から15cm程度の断熱材で包み込めば、十分な気密性、断熱性が発揮できることがわかりました。

タナカホームの「発明」が巻き起こした「異常事態」

この独自のヒートブリッジ対策は、紛れもなく「発明」でした。「パッシブハウスには分厚い内張りの断熱材が必要。だからコストも手間もかかる」という常識を、塗料+外張り断熱で覆したのです。これが特許工法「MeTAS」を支える重要な要素となり、「買えるパッシブハウス」の実現を加速させました。

その証拠に、宮崎県では全国的に見ても異常なペースでパッシブハウス認定を受けた住宅が増え続けています。もちろんこの「異常事態」は私たちのしわざです。

「世界規模のエネルギー問題も、家庭レベルの光熱費問題も、パッシブハウスなら解決できる!」

それを証明するために……私たちタナカホームの挑戦はまだはじまったばかりです。